Lesedauer: 6 Minuten

Damit Länder wie die Bundesrepublik Deutschland ihre Klimaschutzziele erreichen, spielt der Gebäudesektor eine zentrale Rolle. Knapp 40 Prozent am gesamten Energieverbrauch und rund ein Drittel der CO₂-Emissionen gehen zu seinen Lasten, sodass energetische Sanierung und der Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme ein entscheidender Hebel für die Dekarbonisierung sind. Um also die Effizienz der gebauten Umwelt in Stadt und Land zu steigern, wurde in Deutschland zunächst die Energieeinsparverordnung (EnEV) eingeführt, gefolgt vom Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Schon die EnEV 2014, unter der Regierung von Angela Merkel in Kraft getreten, verfolgte das ambitionierte Ziel, einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Mit der EnEV wurde auch den Energieausweis institutionalisiert, der bei Verkauf oder Vermietung einer Immobilie verpflichtend vorgelegt werden musste. Auch für Bestandsimmobilien gab es Vorgaben, zum Beispiel eine Austauschpflicht für Heizungen, die vor dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden. Das EEWärmeG trat am 1. Januar 2009 in Kraft und war Teil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP) der Bundesregierung, es führte erstmals eine bundesweite Pflicht zur teilweisen Nutzung erneuerbarer Energien beim Neubau von Gebäuden ein. Je nach Art der erneuerbaren Energie, Solarenergie, Biomasse, Geothermie oder Umweltwärme, wurden unterschiedliche Mindestanteile von 15 bis 50 Prozent festgelegt. Auch Ersatzmaßnahmen, wie die Nutzung von Abwärme oder eine Steigerung der Energieeffizienz durch Dämmung, waren zulässig. So sind EnEV und EEWärmeG als Grundpfeiler für die Regulierung des Gebäudesektors und die Förderung der Wärmewende zu lesen.

Unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trat 1. November 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft, Minister für "Inneres, Bau und Heimat" war damals Horst Seehofer (CSU), das Ressort "Wirtschaft und Energie" vertrat Peter Altmeier (CDU), Svenja Schulze (SPD) war Ministerin für "Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit". Das GEG diente der Umsetzung bestehender europäischer Richtlinien mit Ziel, die nationalen Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu bündeln: Es führte das Energieeinsparungsgesetz, die EnEV und das EEWärmeG zusammen und enthielt unter anderem eine Verschärfung der Austauschpflicht für Heizkessel. Anlagen, die flüssige oder gasförmige Brennstoffe nutzten und vor 1991 installiert wurden, mussten nun bei Umbaumaßnahmen ausgetauscht werden, für jüngere Kessel galt eine 30-Jahre-Frist. Notwendig, aber strategisch vorsichtig ist das GEG ein prototypisches Gesetz der Merkel-Jahre. In einem Akt der Vereinheitlichung und Vereinfachung wurden bestehende Regelungen und Vorschriften konsolidiert, anstatt eine ambitionierte, politisch aber womöglich brisante neue Gesetzgebung zu schaffen. Größere innenpolitische Auseinandersetzungen wurden so vermieden, unpopuläre Entscheidungen über die notwendige drastische Beschleunigung der Wärmewende wurden auf eine spätere Legislaturperiode verschoben. Letztlich ein symbolischer Schritt, mit dem die Klimaziele bekräftigt werden konnten, ohne jedoch die notwendige Transformation des Wärmemarktes konkret anzugehen.

We‘ve come a long way, baby

Unter der sogenannten "Ampelkoalition" aus SPD (rot), FDP (gelb) und Grünen und dem Bundeskanzler Olaf Scholz wurde im April 2023 die Novellierung des GEG beschlossen, in deren Folge sich eine intensive öffentliche und innerparteiliche Debatte entspann, die dem Gesetz den umgangssprachlichen Namen "Heizungsgesetz" gab. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah ab dem 1. Januar 2024 ein Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen in Neu- und Bestandsbauten vor, was zu heftigem Widerstand führte. Die Wärmepumpe, eine Schlüsseltechnologie im notwendigen Transformationsprozess, wurde zum Bild von hohen Kosten und staatlicher Bevormundung. Derlei Wärmepumpen ziehen Energie aus dem Grundwasser, dem Erdreich oder der Umgebungsluft und machen die so gewonnene Wärme für Heizung und Warmwasser nutzbar. Dieses Schema ist bei jeder Wärmepumpenart gleich, auch wenn sich die Energiequelle unterscheidet, und basiert auf demselben Prinzip wie ein Kühlschrank, nur dass Wärmepumpen nicht Kälte, sondern eben Wärme erzeugen. Wo der Kühlschrank seinem Innenraum die Wärme entzieht und nach draußen ableitet, entzieht die Wärmepumpe der Umgebung außerhalb des Hauses die Wärme und beheizt damit die Wohnräume.

Zentrale Neuerung der im Oktober 2023 verkündeten Gesetzesnovelle war die sogenannte "65-Prozent-Regel", nach der jede neu installierte Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Weil Wärmepumpen mit Strom laufen, lassen sie sich leicht an Solaranlagen anschließen. Außerdem wurde das GEG mit dem parallel verabschiedeten Wärmeplanungsgesetz (WPG) verbunden. Diese Verzahnung bedeutete, dass die 65-Prozent-Regel für Bestandsgebäude erst nach Vorlage einer kommunalen Wärmeplanung in Kraft tritt. Großstädte mit einer Population über 100.000 müssen ihre Wärmepläne bis Mitte 2026 vorlegen, kleinere Städte bis Mitte 2028. Dies ermöglichte es EigentümerInnen von Bestandsgebäuden, ihre Investitionsentscheidungen auf der Grundlage konkreter Informationen über zukünftige Wärmenetze oder klimaneutrale Gasnetze zu treffen. Neubauten in Neubaugebieten waren von dieser Übergangsfrist ausgenommen und mussten die 65-Prozent-Regel bereits ab dem 1. Januar 2024 erfüllen. Anstatt also eine starre, zentral verordnete Regelung durchzusetzen, lancierte die "Ampelkoalition" hier einen flexibleren Bottom-up-Ansatz, der die Entscheidungsfindung über die Infrastruktur zur Wärmeerzeugung an die Kommunen delegierte, wodurch lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden konnten.

Heiz-Hammer vs. Bottom-Up-Ansatz

Um die 65-Prozent-Regel zu erfüllen, standen den BürgerInnen verschiedene Optionen zur Verfügung: Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische Wärmepumpe, Solarthermie, Biomasse-Heizungen oder wasserstofffähige Gasheizungen. Eine umfangreiche Förderlandschaft aus dem Klima- und Transformationsfonds wurde bereitgestellt: Neben der seit Anfang Januar 2024 bestehenden Grundförderung von 30 Prozent der Investitionskosten für alle HauseigentümerInnen, VermieterInnen, Unternehmen und Kommunen, wurden verschiedene Boni eingeführt. Insgesamt waren so Förderungen von bis zu 70 Prozent der Investitionskosten möglich. Zusätzlich sah das Gesetz Härtefallregelungen vor, die eine Befreiung von der Pflicht zum Heizen mit erneuerbaren Energien ermöglichten.

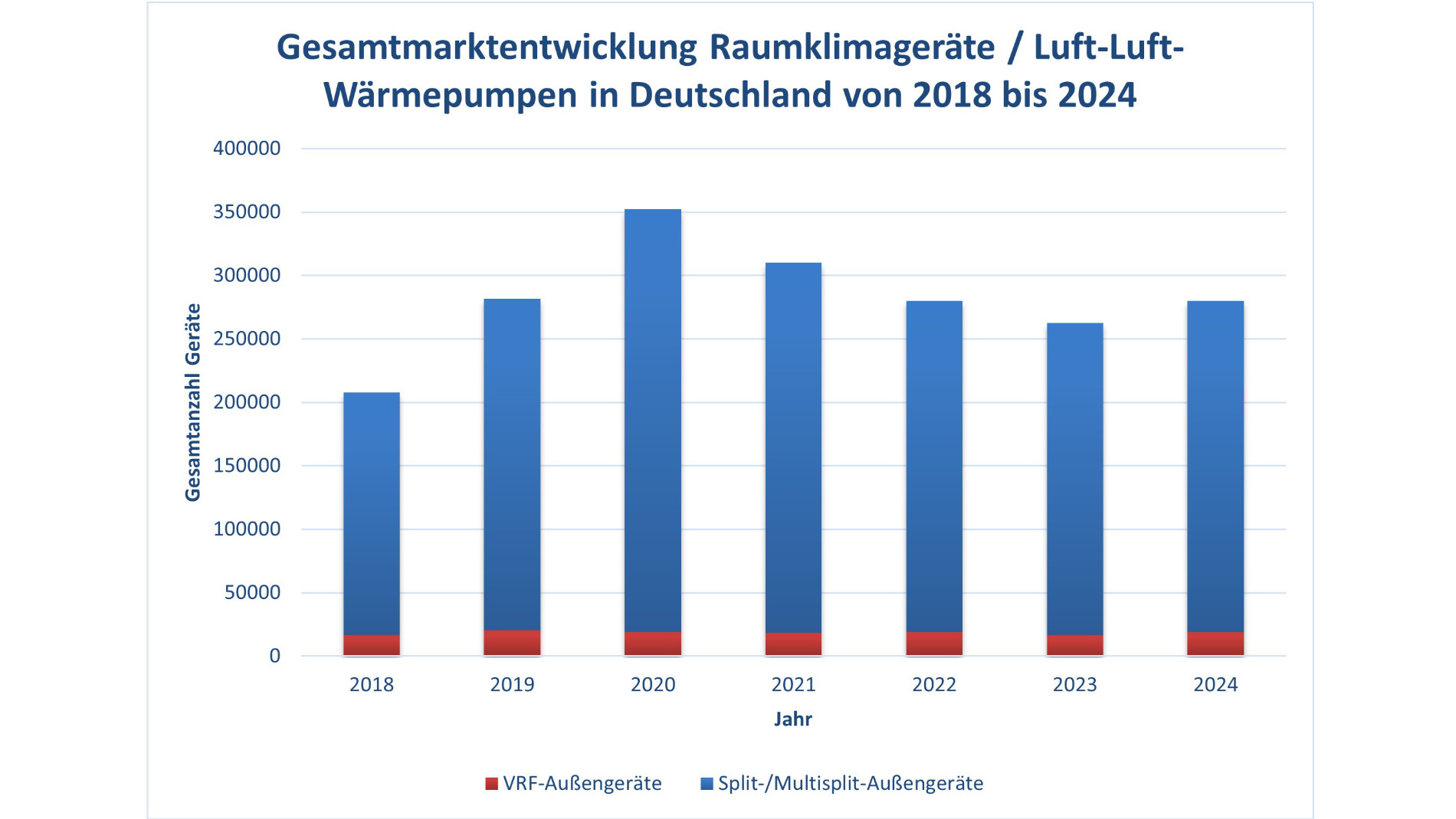

Wie ein Barometer für die Effektivität und Kommunikation der politischen Rahmenbedingungen lassen sich seitdem die Absatzzahlen der Wärmepumpen in Deutschland lesen. Sie spiegeln die politische Entwicklung und die damit verbundene Unsicherheit oder Zuversicht der VerbraucherInnen auf bemerkenswerte Weise. Im Jahr 2015 wurden 31,4 Prozent aller fertiggestellten Wohngebäude mit einer Wärmepumpe beheizt, womit sie nach Gas-Brennwertgeräten das verbreitetste Heizsystem war. Der Absatz stieg von 78.000 Geräten im Jahr 2017 auf 236.000 Geräte im Jahr 2022, 2023 wurden 356.000 Heizungswärmepumpen verkauft. ExpertInnen erklären dieses Wachstum mit dem sogenannten "Vorzieheffekts", bei dem viele Menschen ihre Heizung schnell austauschten, um dem ursprünglich für 2024 geplanten Einbauverbot zuvorzukommen. Laut Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sank der Absatz der Geräte 2024 um 46 Prozent auf nur noch 193.000 Einheiten. Die Unsicherheit hinsichtlich der kommunalen Wärmeplanung und die anfängliche mangelnde Bekanntheit der neuen Förderprogramme führten zu einer ablesbaren Verunsicherung bei den VerbraucherInnen, die Entscheidungen über derlei Investitionen aufschoben.

Gesamtmarktentwicklung Raumklimageräte / Luft-Luft-Wärmepumpen in Deutschland 2018 bis 2024

Abschaffen oder Weiterschreiben?

Die Union formulierte im Wahlkampf 2024 und in den darauffolgenden Koalitionsverhandlungen, das "Heizungsgesetz der Ampel abzuschaffen". Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung stieß ins gleiche Horn, indem er ankündigt, ein neues Gebäudeenergiegesetz zu schaffen, das "technologieoffener, flexibler und einfacher" sein soll. Das Gesetz soll die "erreichbare CO₂-Vermeidung" zur zentralen Steuerungsgröße machen. Weniger starre Vorgaben für spezifische Heizsysteme sollten also im Fokus stehen, also eine ergebnisorientierte Hinwendung zu den klimapolitischen Effekten der Maßnahmen. Gleichzeitig werden bestehende Förderinstrumente fortgeführt und ein Ansatz verfolgt, bei dem die Wärmeversorgung im Kontext ganzer Stadtviertel betrachtet wird, was eine pragmatische Weiterführung der bereits unter der Ampelkoalition entwickelten Kompromisslösungen andeutet.

So wird das rhetorisch aufgeladene "Heizungsgesetz" formal "abschafft", gleichzeitig jene effektiven, weniger kontroversen Steuerungselemente beibehalten, die schon in der späten Ampelphase als Kompromiss gefunden wurden. Trotz dieser vermeintlichen Abwendung lässt sich dank der Gesetzesnovelle im Jahr 2025 und der klarer werdenden Förderlandschaft eine Stabilisierung des Marktes für Wärmepumpen ablesen. Im ersten Quartal 2025 stieg ihr Absatz um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im gesamten ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der Markt für Wärmeerzeuger zwar einen Rückgang von 22 Prozent, doch der Absatz von Wärmepumpen stieg um 55 Prozent auf 139.500 Geräte. So erreichte die Wärmepumpe mit einem Marktanteil von 47,0 Prozent einen neuen Höchstwert, während Gas-Heizkessel auf 44,7 Prozent sanken. Nahezu völlig ungeklärt ist dabei die Frage nach der gestalterischen Einbindung der Geräte, die überraschend oft adressbildend vor den sogenannten Eigenheimen stehen. Ihr Äußeres wirkt für den Moment in den meisten Fällen mindestens so unbedarft, wie das jener Waschbetoneinhausungen, mit denen vielerorts ab Mitte der 1970er-Jahre versucht wurde, eine wenigstens halbwegs angemessene Bekleidung für die wachsende Menge von Mülltonnen zu finden.