Lesedauer: 7 Minuten

Im Zuge zunehmender Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und intelligente Steuerung verändert sich die Gebäudetechnik und ihre Aufgaben für die Entwicklung von Smart Cities stetig. Digitale Zwillinge nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Sie ermöglichen es, komplexe Gebäude und deren technische Systeme digital abzubilden, zu überwachen und zu optimieren. Mit Hilfe dieser virtuellen Modelle lassen sich energetische Prozesse analysieren, Wartungsvorgänge vorausschauend planen und Betriebskosten nachhaltig senken. Dabei verschmelzen physische und digitale Welt zu einem dynamischen Gesamtsystem, das Gebäude und Städte intelligenter, ressourcenschonender und nutzerfreundlicher macht. In diesem Artikel aus der Reihe Building Perspectives werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Lösungsansätze Digitaler Zwillinge in verschiedenen Regionen im Spannungsfeld zwischen globalen Herausforderungen und regionaler Realität, in Smart City-Projekten und Smart Buildings.

Digitaler Zwilling im Salesforce Tower: Innovation und Nachhaltigkeit

Der Salesforce Tower, das prägende Wahrzeichen der Skyline von San Francisco, steht nicht nur für architektonische Höhepunkte, sondern auch für eine technologische Revolution: Die Anwendung eines Digitalen Zwillings verändert die Art und Weise, wie dieses imposante Hochhaus gebaut, betrieben und genutzt wird. Mit einer Höhe von 326 Metern und 61 Stockwerken ist der Salesforce Tower nicht nur eines der höchsten Gebäude im Westen der USA, sondern auch ein Vorreiter in Sachen intelligentes Gebäudemanagement. Der digitale Zwilling ist hier ein virtueller, dynamischer Nachbau eines realen Objekts und bildet alle relevanten physischen und funktionalen Eigenschaften digital ab – von der Architektur und Haustechnik bis hin zu den täglichen Betriebsabläufen. Durch die Echtzeitverknüpfung mit Sensoren und Datenquellen entsteht ein stets aktuelles Spiegelbild des realen Gebäudes. Der Salesforce Tower nutzt einen Digitalen Zwilling, um die Komplexität seines Betriebs zu beherrschen und neue Maßstäbe in Nachhaltigkeit, Nutzerkomfort und Effizienz zu setzen. Bereits während der Bauphase wurde das Modell für die Planung, Simulation und Logistik verwendet. Nach der Fertigstellung ist der Digitale Zwilling nun das Herzstück des Gebäudemanagements.

Der Digitale Zwilling des Salesforce Tower ist mit Tausenden von Sensoren verknüpft, die kontinuierlich Daten zu Temperatur, Luftqualität, Belegung, Aufzugszustand, Energieverbrauch und mehr liefern. Diese Echtzeitdaten ermöglichen es, den Zustand jeder einzelnen Anlagekomponente zu überwachen und vorausschauend zu handeln.

So erkennt das System beispielsweise ungewöhnliche Schwingungen in einem Aufzugsschacht oder steigende CO2-Werte in einem Konferenzraum. Das Wartungsteam erhält automatisierte Warnmeldungen auf mobilen Endgeräten, kann Fehlerquellen lokalisieren und gezielt beheben – oft, bevor Nutzer*innen überhaupt Einschränkungen bemerken. Predictive Maintenance sorgt so für maximale Verfügbarkeit und reduziert unerwartete Ausfälle und Kosten.

Ein zentrales Ziel des Salesforce Tower ist es, eine der nachhaltigsten Büroimmobilien weltweit zu sein. Der Digitale Zwilling spielt dabei eine Schlüsselrolle: Detaillierte Auswertungen von Energie- und Wasserverbrauch, Lichtsteuerung und Klimatisierung ermöglichen eine kontinuierliche Optimierung. Simulationen helfen, verschiedene Szenarien – etwa zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zu Lastspitzen – vorab zu bewerten.

Mit Hilfe des Digitalen Zwillings lassen sich Lüftungs-, Heizungs- und Beleuchtungssysteme bedarfsgerecht steuern. Sensoren an Fenstern und Fassaden messen Sonneneinstrahlung und Außentemperatur, sodass das System die Beschattung und Klimaanlage automatisch anpasst. So sinken der Energieverbrauch und die Betriebskosten, während der CO2-Fußabdruck reduziert wird.

Die Einführung und Pflege eines Digitalen Zwillings in einem Hochhaus wie dem Salesforce Tower ist komplex. Große Mengen sensibler Daten müssen in Echtzeit verarbeitet, sicher gespeichert und ausgewertet werden. Investitionen in IT-Infrastruktur und Datensicherheit sind genauso notwendig wie die Qualifizierung des Personals zur Nutzung und Weiterentwicklung der Systeme. Im Gebäude sorgt der digitale Zwilling für maximale Effizienz, Nachhaltigkeit und ein herausragendes Nutzererlebnis und ist ein gutes Beispiel dafür, wie digitale Zwillinge in Zukunft weltweit die Planung, den Betrieb und die Nachnutzung von Gewerbeimmobilien prägen – und damit einen wichtigen Beitrag zu einer intelligenten, nachhaltigen und lebenswerten Stadt leisten. Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie der Einsatz digitaler Zwillinge über einzelne Gebäude hinaus auf Städte und Regionen ausgedehnt werden kann.

Klagenfurt: Digitaler Zwilling hilft Klimaziele zu erreichen

Die Stadt Klagenfurt ist Teil der EU Cities Mission 2030 und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Wie in vielen anderen Ländern werden auch in Österreich von den Gemeindeverwaltungen in großem Umfang Daten gesammelt und aktualisiert. Mehr Daten bedeuten jedoch nicht notwendigerweise mehr Wissen, und die gesammelten und gepflegten Daten werden selten geteilt, analysiert und auf praktische Weise verfügbar gemacht. Die Herausforderung bestand darin, alle städtischen Akteure zu vernetzen und einzubeziehen und einen Raum zu schaffen, in dem alle Informationen leicht zugänglich sind und bearbeitet werden können. Um diese Herausforderung zu meistern, hat die Stadt Klagenfurt in Zusammenarbeit mit Industriepartnern eine datengesteuerte, KI-gestützte Lösung entwickelt, die auf Fernerkundung, Luftaufnahmen, Photogrammetrie und kommunalen Geodaten basiert - eine Lösung, die gleichzeitig den Bewohnern, den Entscheidungsträgern der Stadt, den lokalen Handwerkern und der Industrie dient.

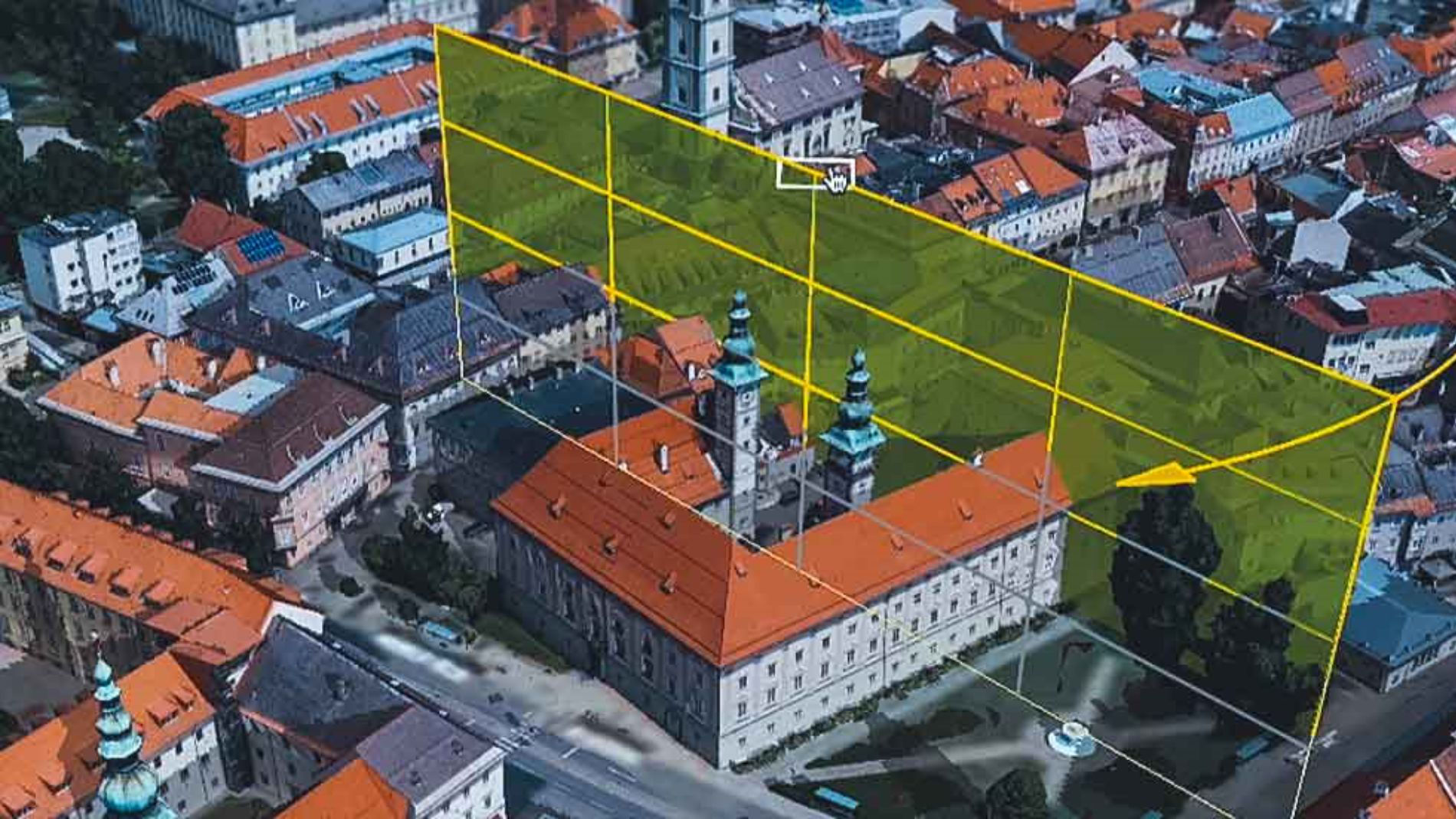

Der Digitale Zwilling Klagenfurt ist eine Webanwendung mit verschiedenen Funktionalitäten und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Das 3D-Modell basiert auf Tausenden von Einzelbildern, die bei zwei ausgedehnten Flügen über die Stadt aufgenommen wurden, sowie auf anderen Sensordaten, die gesammelt wurden. Mithilfe von KI kartiert der digitale Zwilling die Gesamtfläche von Grundstücken mit verschiedenen Landnutzungskategorien, um besser zu verstehen, wie Grundstücke in der Stadt genutzt werden. Das 3D-Modell ist für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet Laien ein einfach zu bedienendes und voll funktionsfähiges 3D-Geoinformationssystem. Es zeigt, wie wertvoll einzelne Grünflächen für das Stadtklima sind und liefert erste Informationen zur Beurteilung, ob Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf Gebäudeflächen installiert werden können. Sogar die Wirkung des Schattenwurfs jedes einzelnen Baumes wird berechnet und damit das solare Energiepotenzial jedes Klagenfurter Hauses und jedes Unternehmens ermittelt. Eine Studie zur Quantifizierung der positiven Auswirkungen des digitalen Zwillings auf die Umwelt zeigt jetzt beeindruckende Ergebnisse: Einsparungen von 14.000 Tonnen CO2-Emissionen für jedes Jahr, in dem der digitale Zwilling in Betrieb ist.

Auch für die Gebäude- und Stadtplanung wird der digitalen Zwilling für faktenbasierte Simulationsstudien genutzt, wenn es darum geht, in Planungsszenarien den Nutzen einer Maßnahme im Vorfeld zu bewerten. Die neue Technologie wird nicht nur bei Neubauprojekten eingesetzt, sondern auch für die Klagenfurter Altstadt, um die Grundlagen für den Denkmalschutz bzw. die Denkmalpflege zu schaffen.

“Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in die Zukunft unserer Stadt. Es zeigt, wie wir digitale Technologien nutzen, um Klagenfurt smarter, effizienter und lebenswerter zu gestalten.”

Genua: Digitale Stadtplanung inmitten des historische Stadtkerns

Während in Klagenfurt die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, standen die Verantwortlichen der Stadt Genua vor Aufgaben ganz anderer Art. Die „Le Strade Nuove“ und das System der Palazzi dei Rolli in Genua gehören seit 2006 zum UNESCO-Welterbe und illustrieren die historische Bedeutung der Stadt. Gleichzeitig steht Genua vor Herausforderungen wie Verschmutzung, Massentourismus und Klimawandel, die einen nachhaltigen Umgang mit dem architektonischen Erbe erfordern. Um diese Aufgaben zu meistern, setzt die Stadtverwaltung auf innovative Technologien und hat ein umfassendes Urban Digital Twin-Projekt umgesetzt.

Die Stadtplanung Genuas ist komplex, da verschiedene Abteilungen koordiniert werden müssen und historische Strukturen erhalten werden sollen. Seit 1985 baut die Stadt ein digitales Stadtmodell auf, das mit Hilfe von START 4.0, ein Kompetenzzentrum, das vom italienischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung unterstützt wird und digitale Innovation im Rahmen von Industrie 4.0. fördert.

Das Projekt „OverUnderGround“ integriert Georadar, BIM und Punktwolken, um sowohl ober- als auch unterirdische Infrastrukturen präzise zu erfassen. So wird etwa das Zusammenspiel von historischen Bauten und moderner Technik besser steuerbar und die Planung von Wasserressourcen und Denkmalschutz verbessert. Bereits 2025 konnten Stadtplaner*innen erste 3D-Modelle nutzen, die ober- und unterirdische Strukturen nahtlos zeigen. Der Digitale Zwilling hilft nicht nur bei Infrastrukturprojekten, sondern auch beim Tourismusmanagement und beim Schutz des Kulturerbes. Echtzeitdaten ermöglichen es, Besucherströme und Umweltbelastungen gezielt zu steuern.

Die Vision reicht aber weiter: Künftig sollen IoT-Sensoren Daten zu Wasserständen und Umweltveränderungen direkt ins digitale Stadtmodell einspeisen und so eine proaktive Stadtsteuerung ermöglichen. Genua zeigt so, wie Historie und digitale Zukunft in einer smarten Stadt verschmelzen.

Kanton Zug: Digitaler Zwilling in 3D

Mit der Digitalstrategie „Digital Zug“ verfolgt der Kanton Zug ehrgeizige Ziele zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung und zur Entwicklung zeitgemäßer Dienstleistungen. Über ZugMap, das öffentlich zugängliche Geoportal des Kantons, erhalten Nutzer Zugang zu umfassenden behördlichen Geoinformationen. Während diese Daten bisher ausschließlich in 2D verfügbar waren, ermöglicht die Kooperation mit Hexagon und der Einsatz moderner Technologien seit Mai 2025 auch den Zugriff auf einen Digitalen 3D-Zwilling des Kantons Zug. ZugMap, das vorhandene, öffentlich zugängliche Geoportal des Kantons Zug, wurde als Basis für den Digitalen Zwilling in 3D gewählt, da in dieser Anwendung bereits eine Fülle an Geodaten in digitaler Form vereint sind. Dies sind beispielsweise Straßen- und Wegekarten, alle Arten von Grenzen, digitale Katasterdaten, Nutzungspläne sowie Umweltdaten inklusive Gewässerdaten. Das Ziel war, die vielfältigen Daten im Rahmen des Digitalen Zwillings für die Bevölkerung verständlich, anschaulich und interaktiv in 3D zugänglich zu machen.

Zu Projektbeginn erfolgte deshalb eine umfassende Erfassung des gesamten Kantonsgebiets mittels hybrider LiDAR- und Luftbildtechnik. Zusätzlich wurden drei Gebäude mithilfe von Drohnen gescannt. Für spezielle Anwendungsfälle erfolgten zudem Innenraumaufnahmen in vier ausgewählten Gebäuden. Die Geodaten lassen sich zusammen mit weiteren Informationen per Klick abrufen. Die meisten Daten sind entweder als direkter Download verfügbar oder können als Geodienst in bestehende Systeme integriert werden.

Im Bereich Baukulturvermittlung unterstützte beispielsweise das Amt für Denkmalpflege bei der Ausarbeitung der Anwendungsfälle und stellte zusätzliche, allgemeine Daten zu den in der Studie erfassten Objekten zur Verfügung. So ergeben sich interessante Möglichkeiten z.B. für die Vermittlung von Baukultur, die aber auch einer reflektierten Begleitung bedürfen. Dies erfordert innovative Formen der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Forschung sowie verbesserte (digitale) Vermittlungs- und Beteiligungsinstrumente.

Fazit

Die Beispiele aus San Francisco, Klagenfurt, Genua und dem Kanton Zug zeigen eindrucksvoll, wie digitale Zwillinge die Zukunft von Gebäuden und Städten prägen. Sie ermöglichen nicht nur nachhaltiges und effizientes Management, sondern schaffen auch Transparenz, Beteiligung und Innovation über nationale Grenzen hinweg. Digitale Zwillinge sind damit ein entscheidender Baustein für eine intelligente, lebenswerte und zukunftsfähige urbane Entwicklung.