Lesedauer: 8 Minuten

Dieser Artikel widmet sich dem Thema Profanisierung von Kirchengebäuden, das heißt, sie verlieren ihren sakralen Status und werden einer weltlichen Nutzung zugeführt, oder als Alternative dazu, der veränderten Nutzung von kirchlichen Gebäuden, wobei die verschiedenen regionalen Ansätze in unterschiedlichen Ländern beleuchtet werden sollen. Während der Vorgang der Profanisierung oft formal-rechtlich durch kirchliche und staatliche Institutionen geregelt wird, unterscheiden sich die kulturellen und sozialen Implikationen erheblich. Die Frage, wie mit ehemaligen Gotteshäusern umgegangen wird, ist eng mit regionalen Identitäten, religiösen Traditionen und gesellschaftlichen Debatten verknüpft – und genau diese Vielfalt macht das Thema so spannend.

Ursachen und Bedeutung der Profanisierung

Der Rückgang religiöser Praxis in Europa, insbesondere im Christentum, sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass zahlreiche Kirchengebäude leer stehen und in ihrer ursprünglichen Funktion nicht mehr genutzt werden können. Die Gründe sind vielfältig: demografische Veränderungen, Urbanisierung, Säkularisierung, aber auch finanzielle Belastungen für die Gemeinden. Aus theologischer Sicht muss jede Profanisierung durch einen speziellen Akt erfolgen, oft begleitet von einem Ritus, der die Entwidmung des Gebäudes markiert. Mit der Profanisierung wird die Kirche zum bürgerlichen Objekt, das fortan weltlichen Zwecken dienen kann.

Regionale Unterschiede und nationale Besonderheiten

Die Art und Weise, wie Kirchengebäude profaniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden, unterscheidet sich signifikant zwischen Ländern und Regionen. In einigen Ländern ist der Prozess stark formalisiert, in anderen wird pragmatischer und situativer entschieden. Gerade in Europa zeigen sich vielfältige Herangehensweisen, die vom Erhalt als kulturelles Denkmal über die Umwandlung in soziale Einrichtungen, Museen oder sogar private Wohnräume reichen.

Deutschland

In Deutschland ist die Profanisierung von Kirchengebäuden oft mit intensiven gesellschaftlichen Debatten und emotionalen Auseinandersetzungen verbunden. Die evangelischen und katholischen Kirchen verfügen über detaillierte Regelungen, wie die Entwidmung zu erfolgen hat. Häufig werden ehemalige Kirchen zu Kulturzentren, Bibliotheken oder Veranstaltungsorten umgebaut. Ein bekanntes Beispiel ist die Johanneskirche in Düsseldorf, die nach ihrer Profanisierung als Kulturkirche genutzt wird und Raum für Konzerte, Ausstellungen und soziale Projekte bietet.

Niederlande

Die Niederlande sind für ihre pragmatische Herangehensweise bekannt. Angesichts eines besonders starken Rückgangs der Kirchenbindung wurden dort viele Gotteshäuser profaniert und in unterschiedlichste Nutzungen überführt. So entstand beispielsweise in Maastricht aus der Dominikanerkirche eine Buchhandlung, die heute als architektonisch herausragendes Beispiel für eine gelungene Umnutzung gilt. In Utrecht wurde aus einer Kirche ein Restaurant und Veranstaltungsraum, der die lokale Kulturszene bereichert.

Großbritannien

Auch in Großbritannien ist die Profanisierung von Kirchengebäuden ein viel diskutiertes Thema. Die Church of England hat ein eigenes Verfahren für die Entwidmung und Umnutzung entwickelt. Viele Kirchen wurden zu Kunstgalerien, Cafés oder sogar Kletterhallen umfunktioniert. Ein prominentes Beispiel ist die St. Luke’s Church in London, die heute als Konzertsaal dient und die Verbindung von historischer Architektur und moderner Nutzung gekonnt inszeniert.

Frankreich

In Frankreich steht die Thematik im Spannungsfeld zwischen staatlichem Denkmalschutz und kirchlicher Tradition. Da viele Kirchengebäude im Besitz des Staates sind, erfolgt die Umnutzung oft in enger Abstimmung mit regionalen Behörden. In Paris wurde beispielsweise die Église Saint-Eustache nach ihrer Profanisierung als Veranstaltungsort für Festivals geöffnet, wobei besondere Rücksicht auf die historische Substanz genommen wurde.

Skandinavien

Die skandinavischen Länder haben eigene Wege gefunden, mit der Profanisierung umzugehen. In Dänemark etwa werden viele Kirchen nach ihrer Entwidmung als Gemeinschaftszentren oder Bibliotheken genutzt. In Norwegen dient eine ehemalige Kirche inzwischen als Zentrum für Flüchtlingshilfe und soziale Arbeit, was die Verbindung von religiösem Erbe und aktuellem gesellschaftlichem Engagement illustriert.

Globale Perspektiven und kulturelle Implikationen

Auch außerhalb Europas gibt es spannende Beispiele für die Profanisierung von Kirchengebäuden. In den USA werden ehemalige Gotteshäuser häufig in Wohnhäuser oder Büros umgewandelt, wobei der architektonische Charakter vielfach bewahrt bleibt. In Südamerika finden sich Kirchen, die nach ihrer Profanisierung als Musikschulen oder Kunstzentren dienen und so zur Förderung der lokalen Gemeinschaft beitragen.

Mit jedem dieser Beispiele zeigt sich, dass die Profanisierung von Kirchengebäuden weit mehr ist als ein baulicher oder juristischer Akt. Sie spiegelt gesellschaftlichen Wandel wider und bietet Raum für neue Formen von Zusammenleben, Kultur und sozialem Miteinander.

Architektonische und denkmalpflegerische Herausforderungen bei der Umnutzung und Umgestaltung

In vielen Regionen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist ein Rückgang der Mitgliederzahlen bei zahlreichen Kirchengemeinden festzustellen, was unter anderem auf demografische Veränderungen zurückzuführen ist. Dieser Prozess hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt.

Dadurch entstehen sowohl auf Gemeindeebene als auch in den Dekanaten erhebliche Überhängen an vorhandenen Gebäudeflächen. Dazu zählen Versammlungsräume in Gemeindehäusern sowie die für Wachstum konzipierten Gemeindezentren der 1950er und 1960er Jahre und Pfarrhäuser, die aufgrund veränderter Bemessung von Pfarrstellen nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus gibt es Gebäude, deren Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen infolge eines aufgelaufenen Instandhaltungsbedarfs nicht mehr möglich erscheint. Hohe Bewirtschaftungskosten und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen stellen viele Gemeinden vor finanzielle Herausforderungen.

Aus diesen Gründen setzen sich Kirchengemeinden mit ihrer zukünftigen Entwicklung und möglichen Fusionen oder Kooperationen auseinander, was auch die Bewertung des aktuellen Gebäudebestands einschließt. Daher hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Jahr 2022 Regelungen zur Gebäudebedarfs- und Entwicklungsplanung beschlossen. Kirchengemeinden organisieren sich zudem neu in sogenannten Nachbarschaftsräumen. Innerhalb dieser Räume werden seit 2022 sämtliche Gebäude betrachtet und im Rahmen von Workshops in die Kategorien A, B und C eingeteilt. Für die langfristig erhaltenen Kategorie-A-Gebäude sind Qualitätsverbesserungen vorgesehen, beispielsweise energetische Modernisierungen oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Je nach Prüfungsresultat kann dies auch eine funktionale Erweiterung und einen Umbau von Kirchen beinhalten, sodass diese künftig weitere Nutzungen neben dem Gottesdienst ermöglichen.

Akzeptanz in Gemeinden, Umgang mit Identität und Geschichte

Der Gebäudebedarfs- und Entwicklungsplan ist grundsätzlich ein Beteiligungsprozess. Die Kirchengemeinden werden in den verschiedenen Stufen des Prozesses beteiligt. Dies sind z.B. Bereisungen in den jeweiligen Nachbarschaftsräumen als erste Stufe des Prozesses aber auch Workshops. Dort werden drei vorbereitete Varianten vorgestellt und diskutiert, der jeweilige Nachbarschaftsraum kann nach dem Workshop in gemeinsamen Runden an den Varianten weiterarbeiten und eigene Ideen einbringen. Immer mit dem Ziel, die Vorgaben entsprechend einzuhalten. Der Prozess bringt Veränderungen im Gebäudebestand, da Gebäude der Kat. C nicht mehr solidarisch von der Kirche bezuschusst werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Gemeindehäuser mit einem auf gesamtkirchlicher Ebene sehr großen Überhang an Versammlungsflächen.

Der Prozess gestaltet sich herausfordernd, wenn die Kirchengemeinden in einem neu gebildeten Nachbarschaftsraum weiterhin primär ihre eigenen Interessen verfolgen und ein ausgeprägtes „Kirchturmdenken“ vorherrscht. Dies führt häufig dazu, dass im Rahmen des Gebäudeprozesses die eigenen Gebäude gegenüber denen der anderen Gemeinden priorisiert werden. Besonders älteren Gemeindemitgliedern fällt es zudem aufgrund einer emotionalen Bindung an die bestehenden Gebäude oft schwer, notwendige Veränderungen zu akzeptieren. Insgesamt wird die Notwendigkeit, Veränderungen vorzunehmen und den Gebäudebestand zu reduzieren, mittlerweile jedoch von der Mehrheit der Beteiligten anerkannt.

Konzept „Kirche kann mehr“ als Gegenentwurf zu Profanierung

Eine Kirche dient nicht nur Gottesdiensten am Sonntag, sondern kann auch an Werktagen geöffnet sein. Häufig werden Kirchenräume als Gemeindehaus genutzt oder dienen als Veranstaltungsorte für Konzerte, Jugendtheater und ähnliche Veranstaltungen.

Das Motto „Kirche kann mehr“ wurde von Margrit Schulz, Kirchenbaudirektorin der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, geprägt und bezieht sich auf die zukünftigen Veränderungen im Umgang mit Kirchengebäuden. Gegenwärtig werden diese Gebäude überprüft. Die meisten Kirchen sollen erhalten bleiben und durch unterschiedliche Maßnahmen attraktiver gestaltet werden: barrierefrei, offen für verschiedene Veranstaltungsformate, zugänglich für Stille sowie Gebet, geeignet für Feierlichkeiten und Menschen unterschiedlicher Generationen und offen für soziale Angebote. Kunst und Architektur werden dabei berücksichtigt.

Im Rahmen des Konzepts "Kirche kann mehr" wird angestrebt, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Sakralräume miteinander zu verknüpfen. Zusätzliche Nutzungen können in, an oder neben den Kirchengebäuden erfolgen.

Kirchen sind Gebäude mit einer hohen Außenwirkung und gesellschaftlichen Bedeutung innerhalb der evangelischen Kirche. Es wird angestrebt, eine möglichst hohe Auslastung dieser Gebäude zu erreichen, um sie langfristig als religiöse Räume zu erhalten. Dabei werden auch zusätzliche gemeindliche oder gemeinsam mit Kommunen und weiteren Dritten genutzte öffentliche Funktionen geprüft.

Zu den möglichen zusätzlichen Nutzungen gehören etwa der Einbau profaner Versammlungsräume durch Abtrennungen unter Emporen oder mittels separater Bereiche, die eine angemessene Temperierung der Aufenthaltsbereiche ermöglichen, ohne Orgel oder Bauphysik zu beeinträchtigen.

Konkrete Projekte: Situation, Lösungsfindung und Umsetzung

Evangelische Luthergemeinde Rüsselsheim

Bereits 2012 wurde in Rüsselsheim eine Gebäude-Entwicklungsstudie für den Evangelischen Kirchengemeindeverband in Auftrag gegeben. Damals war innerhalb des Verbands deutlich geworden, dass die Anzahl der vorhandenen Gebäude bei deutlichem Rückgang der Gemeindemitglieder auf Dauer in dieser Form nicht zu halten sein würde. Ziel der Studie war daher, unter Betrachtung aller damals vorhandenen Gebäude, in mehreren Szenarien den Gebäudebestand hinsichtlich Nutzung, Kosten und Entwicklungsmöglichkeiten zu untersuchen, und auf dieser Basis einen Konzentrationsprozess inkl. Reduzierung des Gebäudebestands durchzuführen. Der Gebäudebestand hat sich seither deutlich reduziert, an ausgewählten Standorten wurden Bestandsbauten in Teilen zurückgebaut, Grundstücksanteile veräußert, der verbleibende Bestand qualitativ angereichert.

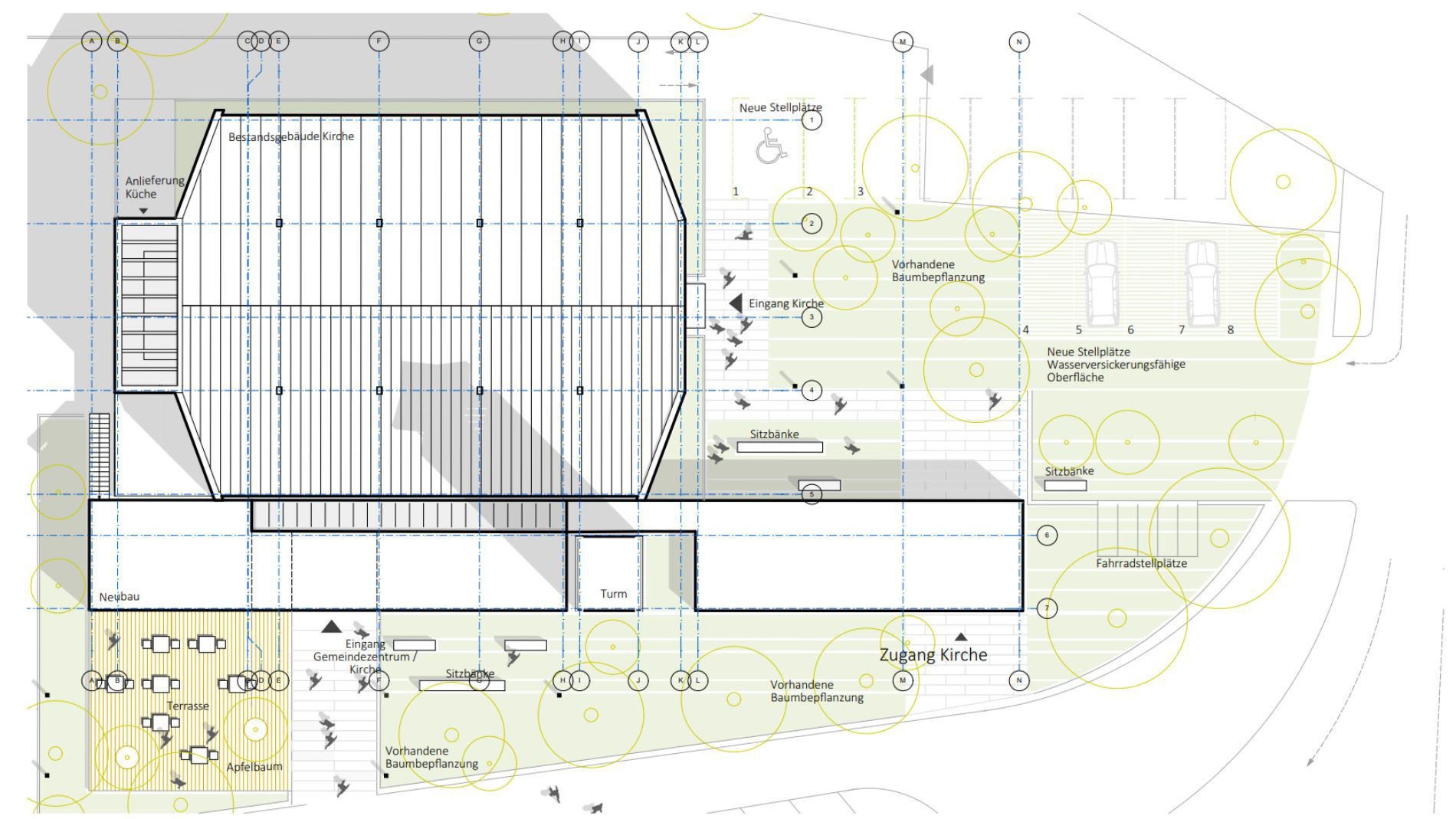

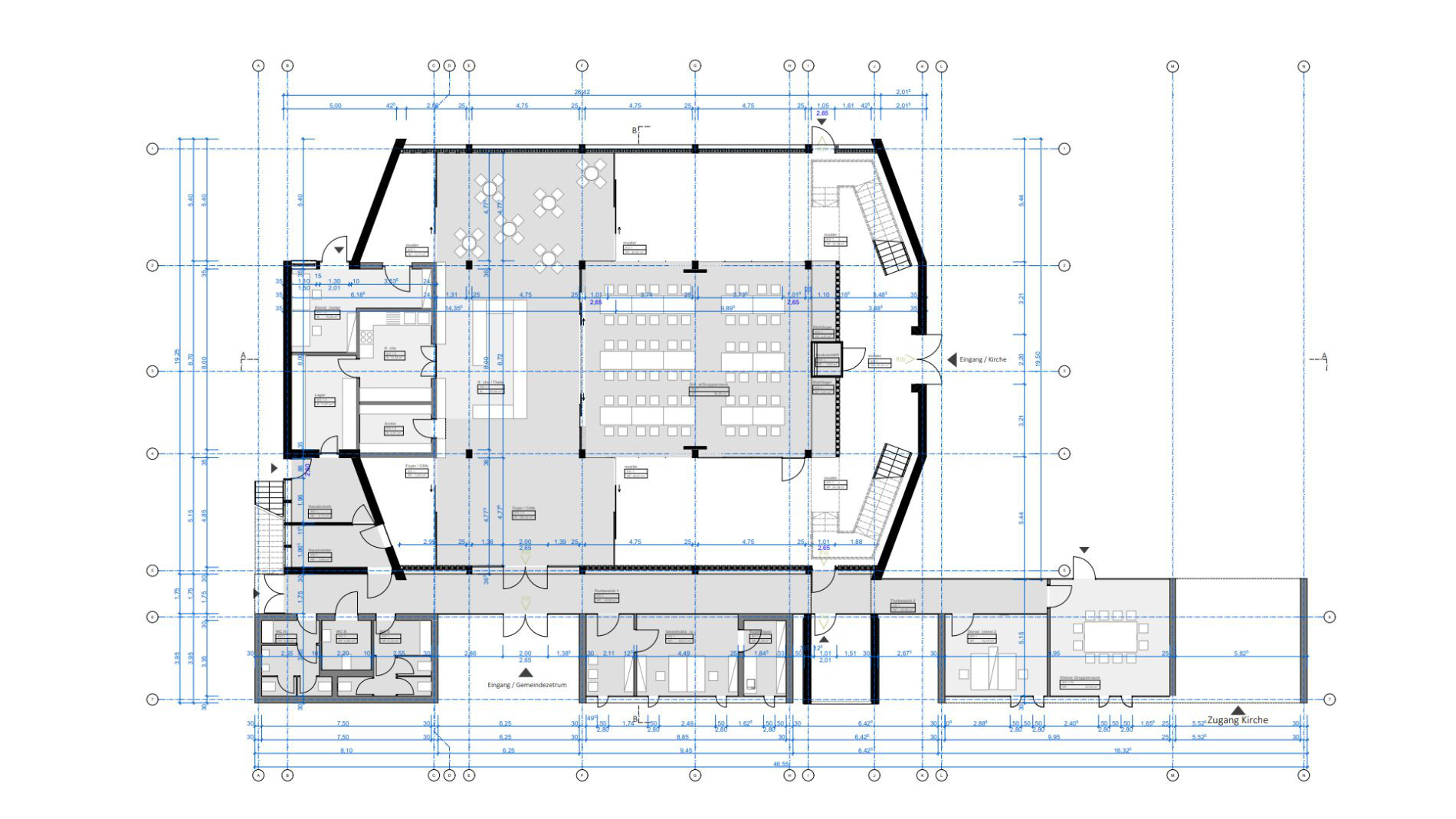

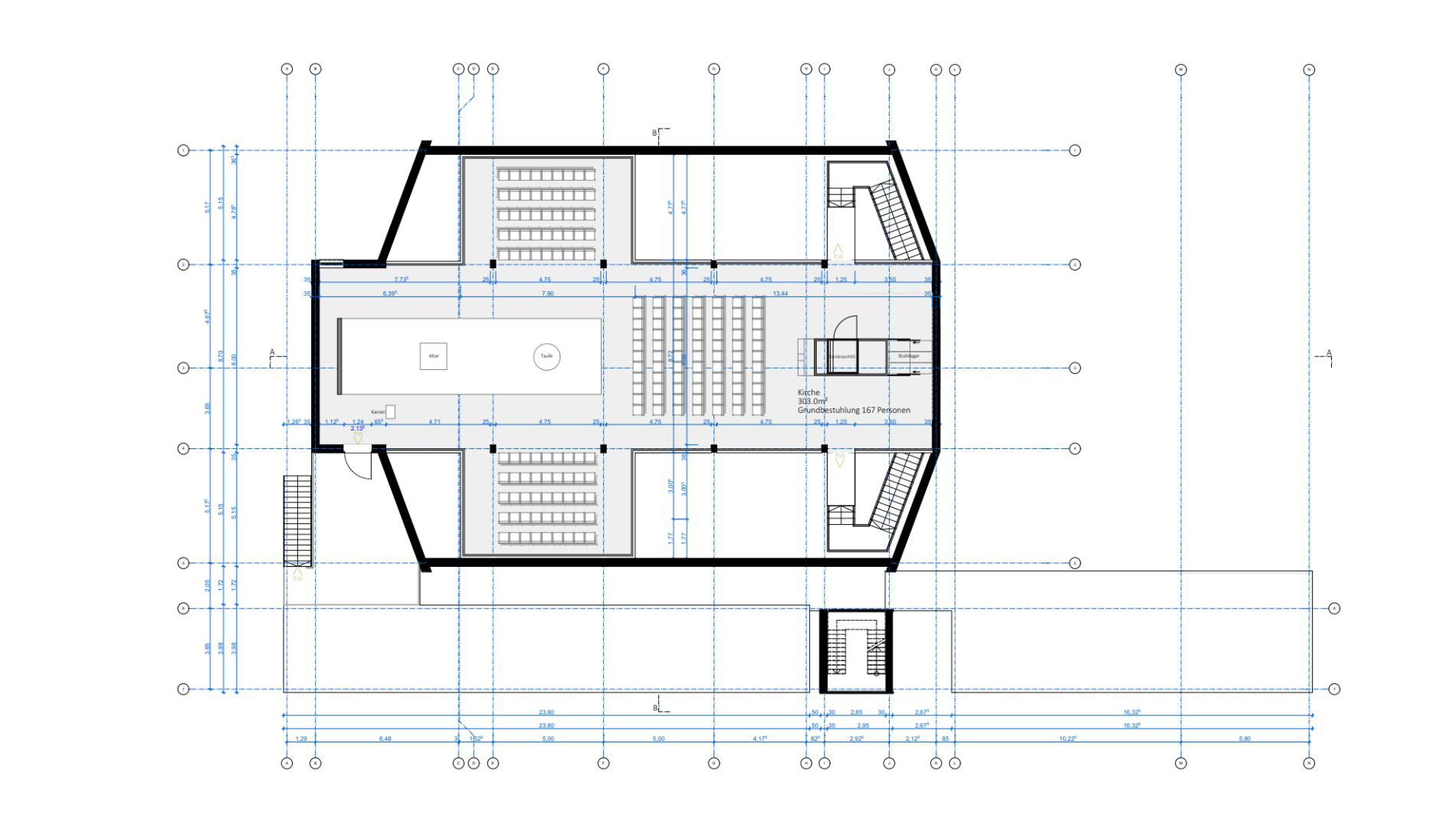

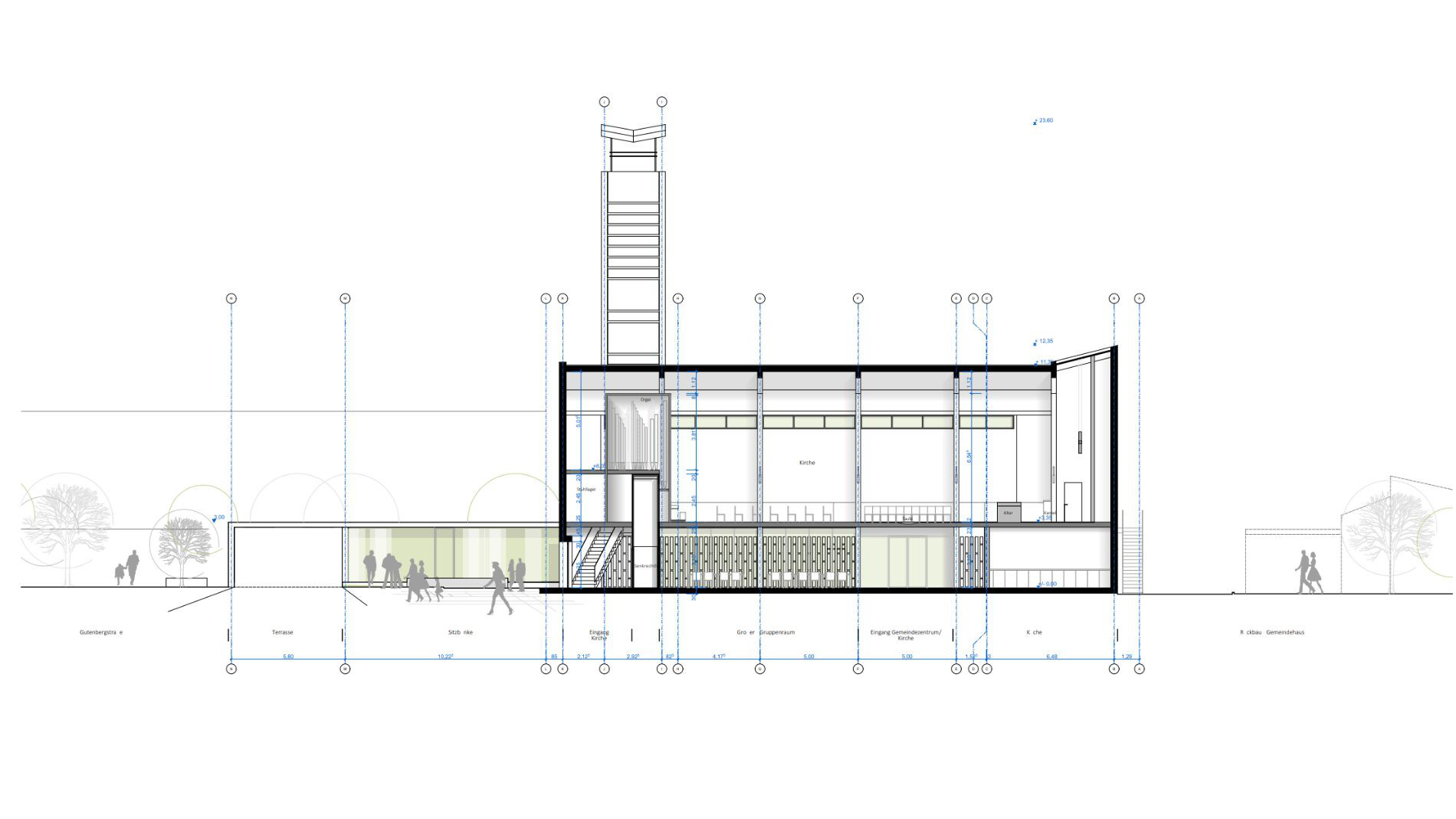

Im Nachgang zur Gebäude-Entwicklungsstudie sollte der Standort der in den fünfziger Jahren errichtete Lutherkirche weiterentwickelt werden. Die Planung und Umsetzung ging aus einem Gutachterverfahren unter Beteiligung mehrerer Architekturbüros hervor. Große Teile des vorhandenen Grundstücks mit Gemeindehaus, Pfarrhaus, Küsterwohnung, Bürotrakt und Kindertagesstätte wurden an einen Investor aus dem kirchlichen Raum abgegeben. Die Kirche selbst wurde ertüchtigt, der Innenraum in zwei Ebenen unterteilt, umfassend saniert, mit neuen Versammlungsflächen im Erdgeschoss und einem Sakralraum im neu geschaffenen Obergeschoss. In einem seitlichen Anbau wurden Verwaltungsflächen untergebracht.

Im Rahmen einer bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung wurden auf dem veräußerten Grundstücksteil ein Kita-Neubau sowie ein Studentenwohnheim errichtet. Durch die Neuausrichtung der Gebäude sowie des Verwaltungstrakts wird der vor den Gebäuden liegende Platz städtebaulich klarer gefasst. Die unter Denkmalschutz stehende Kirche wurde im Außenbereich in Teilen saniert. Der Standort dient nicht nur der Lutherkirchengemeinde zur Versammlung und zum Gottesdienst, sondern steht auch der benachbarten Martinskirchengemeinde (dort wurden Versammlungsflächen rückgebaut) hierfür zur Verfügung. Der Verwaltungstrakt soll langfristig einer gemeinsamen Verwaltung mehrerer Kirchengemeinden dienen.

Während der Bauphase hat der Kirchenvorstand, da wo es ging in Eigenleistung bei der Räumung der Kirche, dem Ausbau der Orgel aber auch bei der Bepflanzung der Außenanlagen mitgearbeitet. Nach Aussage der Pfarrerin hat dies maßgeblich zur Akzeptanz der umgestalteten Kirche und der Nutzung der neuen Versammlungsräume beigetragen, maßgeblich auch den Zusammenhalt der Beteiligten gestärkt.

Technisch abkoppelt und separat beheizbar wurden die Versammlungsflächen und das Foyer im Erdgeschoss, diese sind in Teilen völlig abgekoppelt von den Außenmauern des Gebäudes. Der Sakralraum sowie die außerhalb der Versammlungsflächen befindlichen Erdgeschossflächen sind thermisch nicht getrennt und machen den bisherigen Sakralraum nach wie vor erlebbar.

Pläne: Soan Architekten Bochum, Fotos ©Roman Weis Fotografie Essen

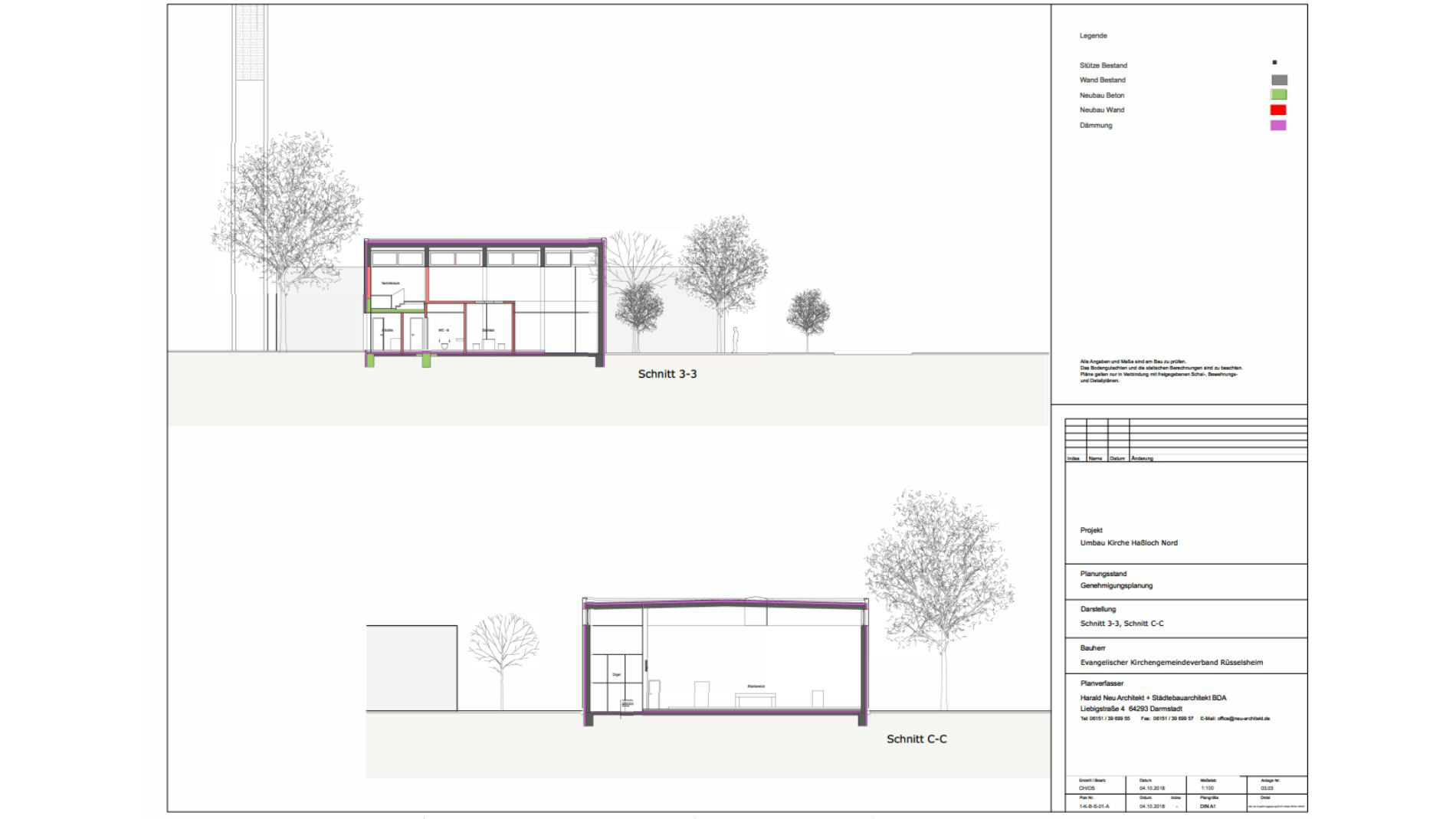

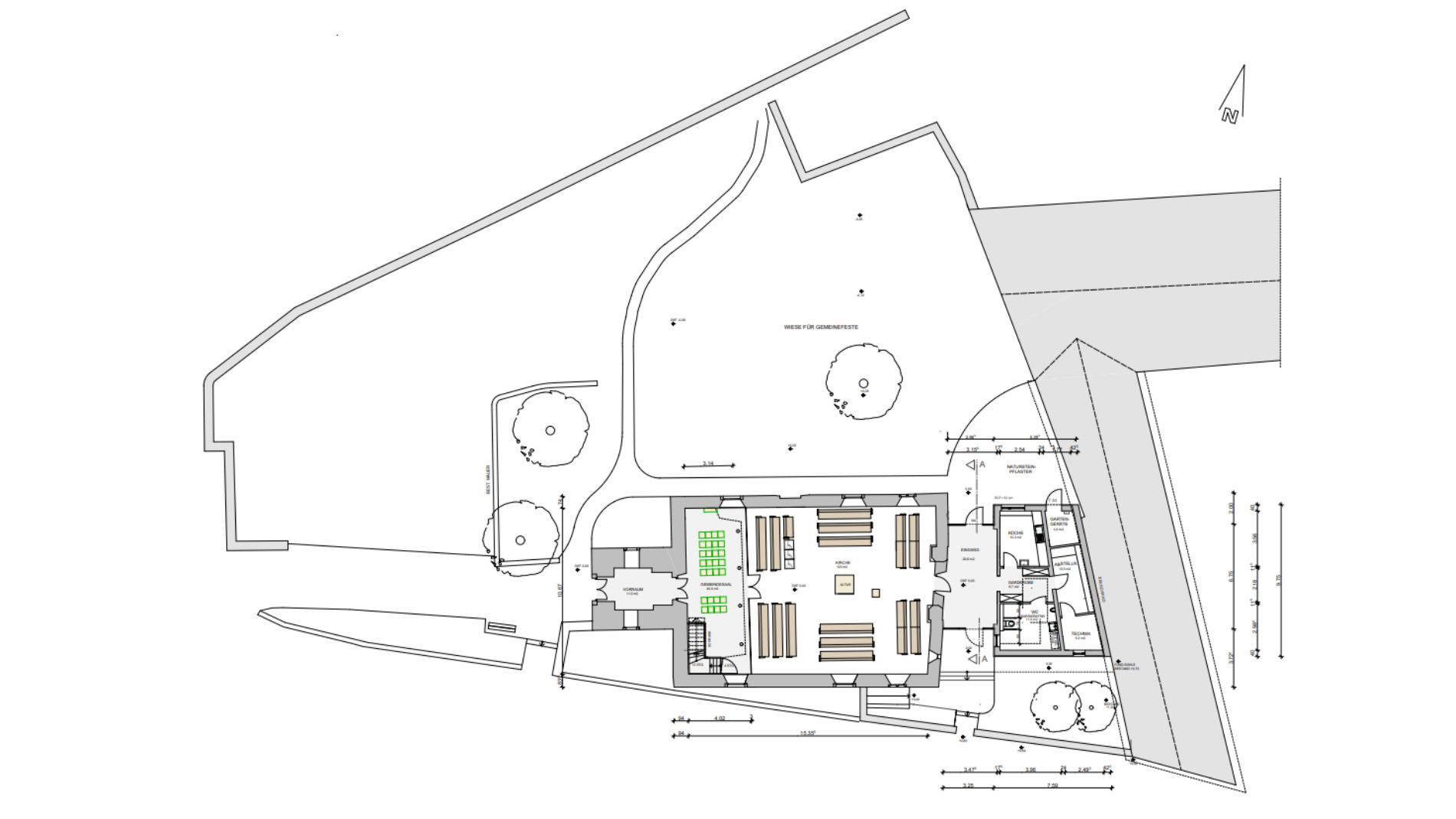

Umgebaute Kirche der Bonhoeffer-Gemeinde in Haßloch-Nord (Rüsselsheim)

Im Anschluss an das vorgelagerte Gebäudeentwicklungskonzept in Rüsselsheim wurde dieser Standort detailliert analysiert. Anlass für die eingeleiteten Maßnahmen war die Fusion zweier Kirchengemeinden und die damit verbundene Suche nach einem geeigneten Standort für ein gemeinsames Zentrum. Da diese Pläne nicht realisiert werden konnten, erfolgte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Prüfung, wie der Standort der ehemaligen Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde heutigen Anforderungen entsprechen könnte. Dabei wurden die Reduktion von Flächen sowie die Entwicklung und Veräußerung nicht benötigter Grundstücksteile unter Berücksichtigung des Auftrags zur Schaffung von Sozialwohnungen geprüft.

Vom ursprünglichen Gemeindezentrum mit Kirche, Versammlungsräumen, Pfarrwohnung sowie Küster- und Schwesternwohnung blieb der Sakralraum erhalten. Dieser wurde so umgestaltet, dass ein Foyer mit Aufgang zu einer künftig als Versammlungsraum nutzbaren Empore entstand. Sanitärräume und eine Teeküche wurden integriert, um die vielfältige Nutzung des Sakralraums und der Empore zu ermöglichen.

Das Kirchengebäude wurde mit einer Solewärmepumpe und einer Photovoltaikanlage ausgestattet, wodurch nun ein CO2-neutraler Betrieb gewährleistet ist.

Pläne: Harald Neu Architekten BDA, Darmstadt, Fotos: ©Thomas Ott, Mühltal

Über die beiden hier vorgestellten Projekte hinaus wurden weitere kleinere Kirchen in Rheinhessen im Rahmen von „Kirche kann mehr“ ertüchtigt. In allen Fällen wurden die vorhandenen, oftmals übergroßen und in die Jahre gekommenen Gemeindehäuser veräußert. Das Gemeindeleben findet nun gemeinsam mit dem sonntäglichen Gottesdienst in den dafür entsprechend umgebauten Kirchen statt. Beispielhaft wird hier noch ein Beispiel vorgestellt:

Flomborn

Umbau und Innensanierung der spätbarocken Kirche sowie Erweiterung um einen Funktionsanbau mit Küche. Der ehemalige Chorbereich wird zum Eingangsbereich mit Übergang in den Anbau, die Fläche unterhalb der Empore wird durch eine Glaswand vom Kirchenschiff abgetrennt und somit für die gemeindliche Arbeit und kleinere Veranstaltungen gut nutzbar. Im Sakralraum wurden die Bänke neu um den Altar herum angeordnet. Die bestehende Beleuchtung wurde erneuert.

Pläne: Jaberg Architekten, Gundersheim, Fotos: © Referat kirchliches Bauen der EKHN

Fazit

Der Artikel beleuchtet die Profanisierung von Kirchengebäuden als Teil des gesellschaftlichen Wandel mit regional unterschiedlichen Ansätzen, insbesondere in Europa, und stellt am Beispiel der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau dar, wie durch Konzepte wie „Kirche kann mehr“ und konkrete Umbauprojekte Sakralbauten für moderne, multifunktionale Nutzungen erhalten und neu gestaltet werden.

Dieser Artikel wurde verfasst von der Referatsgruppe Kirchliches Bauen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

bauen.ekhn.de