Lesedauer: 12 Minuten

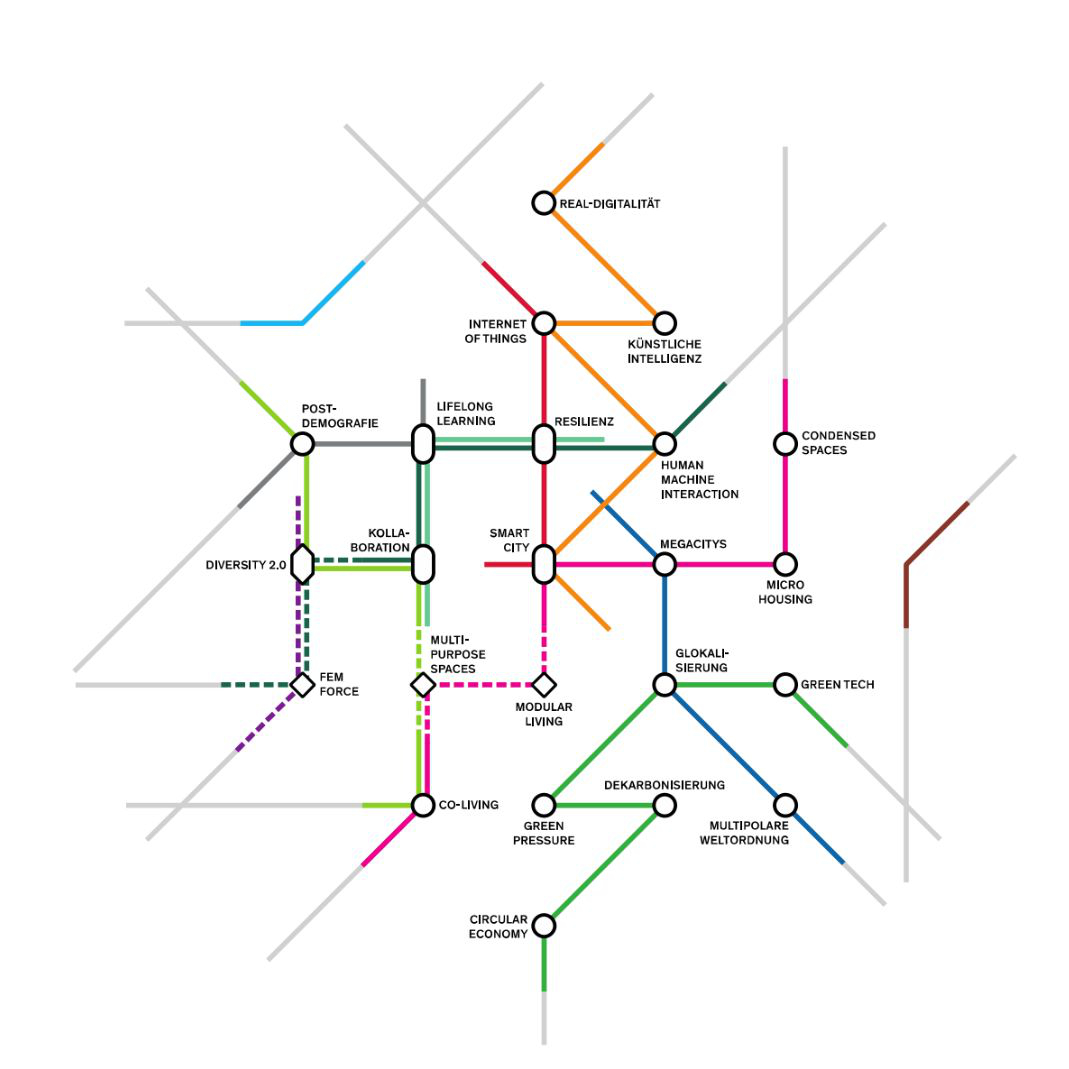

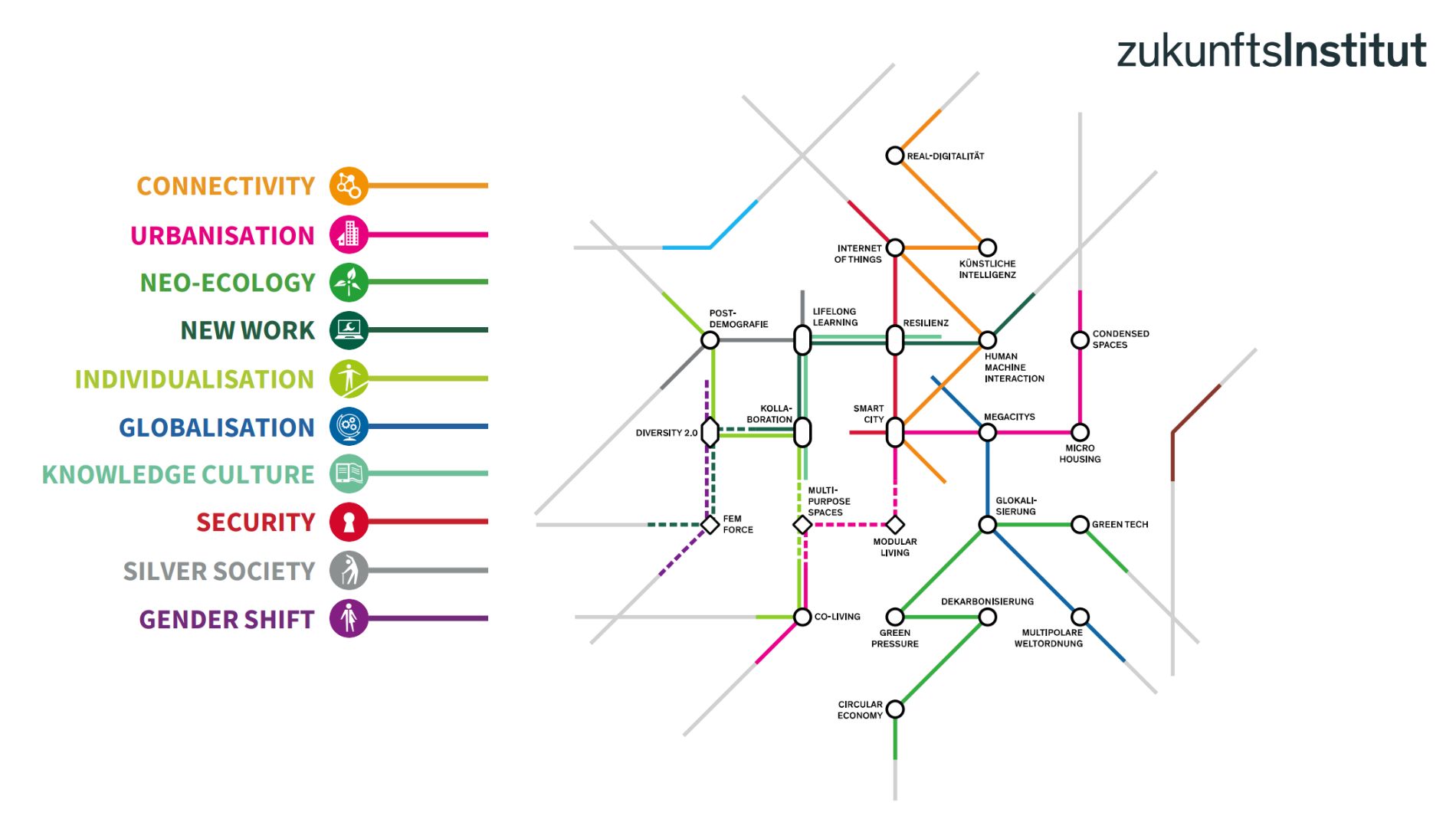

Die Trendmap verstehen

Das Tempo der Veränderungen im Bereich Gebäudetechnologien beschleunigt sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Urbanisierung konzentriert Bevölkerungen in immer dichteren Räumen und verstärkt die Nachfrage nach Wohnraum, Mobilität und öffentlichen Dienstleistungen. Der Klimawandel drängt Regierungen und Industrien, nachhaltige Ressourcennutzung und CO₂-arme Lösungen einzuführen. Digitalisierung definiert neu, wie Gebäude entworfen, betrieben und erlebt werden, während demografische Verschiebungen beeinflussen, wie – und wo – Menschen zu leben wählen.

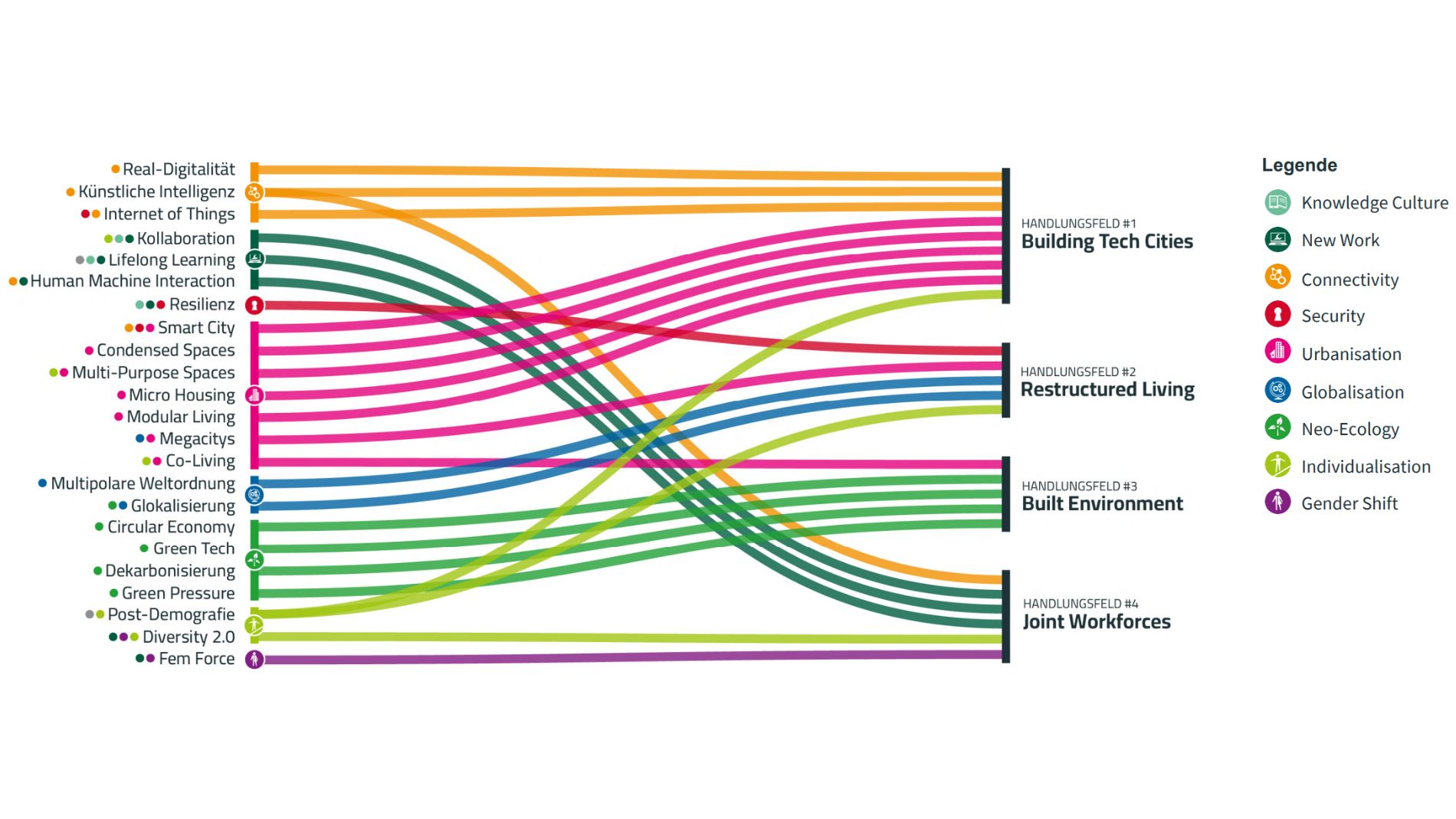

Diese Veränderungen sind komplex und miteinander verflochten. Ein neues Wohnmodell kann Energienetze beeinflussen; eine Veränderung in Mobilitätsmustern kann die Quartiersplanung neu definieren. Um dieses Zusammenspiel einzufangen, haben wir das Zukunftsinstitut – gegründet 1998 und heute eines der führenden Institute für Trend- und Zukunftsforschung in Europa – beauftragt, eine maßgeschneiderte Trendmap zu entwickeln: ein strategisches Orientierungsinstrument, das die Verbindungen zwischen langfristigen gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Dynamiken visualisiert. Anders als eine statische Prognose zeigt sie, wie sich Trends entwickeln, überschneiden und neue Veränderungsmuster auslösen.

Durch die Verknüpfung globaler Kräfte wie Neo-Ökologie, Urbanisierung und Konnektivität mit den dringendsten Herausforderungen der Bau- und Gebäudetechnik schafft die Trendmap einen praxisnahen Handlungsrahmen. Sie ist darauf ausgelegt, Architekten, Ingenieuren, Planern und Technologieanbietern zu helfen, Innovationsanstrengungen mit entstehenden Bedürfnissen abzugleichen – sei es im nachhaltigen Bauen, in der Smart-City-Infrastruktur oder in inklusiven urbanen Räumen.

Von Megatrends zu Handlungsfeldern

Die Trendmap ist keine einfache Liste isolierter Entwicklungen – sie ist eine Systemperspektive. Jeder Megatrend interagiert mit anderen und erzeugt überlappende Einflüsse und Rückkopplungen. Beispielsweise überschneidet sich Neo-Ökologie mit Konnektivität durch intelligente Energienetze und datengestützte Klimaschutzlösungen, während New Work mit Urbanisierung im Aufstieg von Co-Living-Räumen, modularen Büro-Hubs und hybriden Arbeitsumgebungen zusammentrifft.

Diese Schnittstellen sind dort, wo viel Innovationspotenzial liegt, aber auch dort, wo die Komplexität zunimmt. Ein technologischer Durchbruch in einem Bereich – wie KI in der Gebäudeautomation – kann Lieferketten, Anforderungen an die Arbeitskräfte und sogar Stadt-Governance-Modelle neu gestalten. Diese Interdependenzen zu erkennen, ist entscheidend für Entscheidungen, die widerstandsfähig, skalierbar und zukunftssicher sind.

Um diese Komplexität handlungsorientierter zu machen, destilliert die Trendmap ihre Ergebnisse in vier Handlungsfelder, die für die Zukunft der Gebäudetechnologien am relevantesten sind. Diese Felder – Building Tech Cities, Built Environment, Restructured Living und Joint Workforces – dienen als strategische Linsen. Jedes konzentriert sich auf einen klar abgegrenzten Transformationsbereich, und doch sind alle miteinander verbunden, was den Bedarf an integrierten Ansätzen widerspiegelt.

Durch das Verständnis, wie sich diese Felder überschneiden, können Fachleute der Branche besser erkennen, wo investiert werden sollte, wo Kooperation sinnvoll ist und wie man sich an veränderte Markt- und Gesellschaftserwartungen anpasst.

Die vier Handlungsfelder

Building Tech Cities

Das urbane Wachstum beschleunigt sich, und die Städte von morgen müssen intelligenter, anpassungsfähiger und menschenzentrierter sein. Building Tech Cities integrieren fortschrittliche IoT-Netzwerke, Künstliche Intelligenz, Mehrzweckräume und modulare Wohnkonzepte, um Ressourcen zu optimieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Diese Städte gehen weit über digitale Gebäudeleittechnik hinaus – sie vernetzen Mobilitätsnetze, Energienetze, öffentliche Dienstleistungen und Umweltmanagement in einem nahtlosen, responsiven Ökosystem.

Eine gut gestaltete Tech City könnte KI einsetzen, um Verkehrsflüsse in Echtzeit zu analysieren, Staus und Emissionen zu reduzieren. IoT-fähige Gebäude können mit dem Stromnetz kommunizieren, ihren Verbrauch auf Zeiten niedrigerer Nachfrage verlagern oder auf vor Ort erzeugte erneuerbare Energien zurückgreifen. Die öffentliche Sicherheit profitiert von sensorgestützten Frühwarnsystemen, die Gefahren erkennen, bevor sie eskalieren.

Die physische Gestaltung ist ebenso wichtig. Verdichtete Räume und urbane Mehrzweck-Hubs stellen eine effiziente Landnutzung sicher, während Mikro-Wohnen und modulare Wohneinheiten flexible, erschwingliche Optionen für vielfältige Bevölkerungsgruppen bieten. Solche Räume integrieren oft Gemeinschaftsfunktionen – Coworking-Bereiche, Kulturstätten und grüne öffentliche Zonen – und fördern so sowohl wirtschaftliche Aktivität als auch soziale Verbindung.

Durch die Verbindung von Technologie, Design und Governance werden Building Tech Cities zu lebenden Systemen, die sich an Umweltbelastungen, wirtschaftliche Verschiebungen und die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Bürger anpassen können.

Built Environment

Die gebaute Umwelt umfasst jede menschengemachte Struktur, die das tägliche Leben prägt – von Wohngebäuden bis hin zu Verkehrsnetzen und öffentlichen Räumen. Ihr ökologischer Fußabdruck ist enorm und macht einen erheblichen Anteil am weltweiten Energieverbrauch und an den CO₂-Emissionen aus. Mit der Beschleunigung des Klimawandels steht der Sektor unter wachsendem Druck, CO₂-arme, ressourceneffiziente und regenerative Designansätze zu übernehmen.

Dekarbonisierung ist ein zentraler Treiber, umgesetzt durch Integration erneuerbarer Energien, passive Gebäudeplanung und effiziente Heiz- und Kühlsysteme. Die Kreislaufwirtschaft definiert, wie Materialien beschafft, wiederverwendet und recycelt werden – Abfälle werden zu einer wertvollen Ressource und die Lebenszyklen von Bauteilen verlängert. Green Tech-Lösungen wie KI-gesteuerte Energieoptimierung und sensorgestütztes Wassermanagement machen Städte sauberer und widerstandsfähiger.

Soziale Nachhaltigkeit ist ebenso wichtig. Co-Living-Modelle, Urban Farming und grüne öffentliche Räume fördern Inklusion, Gesundheit und Gemeinschaft. Zusammen tragen diese Strategien dazu bei, dass Städte ökologische Ziele erreichen und gleichzeitig die Lebensqualität für ihre Bewohner verbessern.

Durch die Ausrichtung technologischer Innovation auf ökologische Verantwortung kann die gebaute Umwelt vom großen Emittenten zu einem Netto-Beitrag für Klimaschutz und gesellschaftliches Wohlbefinden werden. Für weitere Einblicke siehe das Whitepaper „Die gebaute Umwelt im Wandel“.

Restructured Living

Globale Demografie, Urbanisierung und sich verändernde geopolitische Landschaften gestalten grundlegend neu, wo und wie Menschen leben.

In einer multipolaren Weltordnung werden Schwellenländer wie Indien, China und Teile Afrikas zu neuen Zentren für Innovation und Investitionen. Dies beeinflusst Wohnungsnachfrage, Infrastrukturprioritäten und Stadtplanungsmodelle. Gleichzeitig wachsen Megacities – urbane Räume mit mehr als 10 Millionen Einwohnern – rasant und verschmelzen oft zu riesigen Metropolregionen. Das schafft sowohl Chancen für wirtschaftliches Wachstum als auch dringende Herausforderungen für Nachhaltigkeit, Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen.

Post-Demografie verlagert den Fokus von Alter oder traditionellen demografischen Kategorien hin zu lebensstilorientierter Planung. Das bedeutet, Räume so zu gestalten, dass sie sich an wandelnde Familienstrukturen, Migrationsmuster und Gemeinschaftsbedürfnisse anpassen können. Resilienz bildet dabei die Grundlage – Städte müssen in der Lage sein, Schocks standzuhalten, von wirtschaftlichen Abschwüngen bis hin zu klimabedingten Katastrophen.

Restructured Living bedeutet, globale Einflüsse mit lokaler Identität in Einklang zu bringen und Städte zu schaffen, die global vernetzt und zugleich stark vor Ort verwurzelt sind.

Joint Workforces

Die Zukunft der Gebäudetechnologien wird ebenso stark von Menschen wie von Innovation geprägt sein. Joint Workforces konzentrieren sich auf die Schaffung vielfältiger, qualifizierter und technologiegestützter Teams, die aktuelle und künftige Herausforderungen der Branche bewältigen können.

Diversity 2.0 geht über reine Repräsentation hinaus – sie nutzt aktiv die einzigartigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven unterschiedlicher Geschlechter, Altersgruppen, kultureller Hintergründe und Bildungswege. Laut dem McKinsey-Bericht „Diversity Matters Even More: The Case for Holistic Impact“ (2023) erzielen Organisationen mit höherer Diversität nicht nur stärkere finanzielle Leistungen, sondern auch mehr Innovation und Projekterfolg. FemForce-Initiativen zielen darauf ab, das bislang unterrepräsentierte Potenzial von Frauen im Bauwesen und in gebäudebezogenen Dienstleistungen zu erschließen, und ermutigen sie, zu führen und zu innovieren.

Technologie ist ein weiterer Katalysator. Mensch–Maschine-Interaktion bringt Robotik, KI-gestützte Planung und Automatisierung in die Arbeitswelt – nicht um menschliches Talent zu ersetzen, sondern um es zu ergänzen. Von Exoskeletten, die körperliche Belastungen reduzieren, bis zu KI-gestützten Design-Tools zur Effizienzsteigerung kann Technologie Karrieren verlängern, Sicherheit verbessern und die Qualität der Ergebnisse erhöhen.

Interdisziplinäre und branchenübergreifende Zusammenarbeit stellt sicher, dass Wissen frei fließt, während lebenslanges Lernen Arbeitnehmer darauf vorbereitet, sich an neue Werkzeuge und Methoden anzupassen. Zusammengenommen entsteht so eine Arbeitswelt, die widerstandsfähig, innovativ und zukunftsorientiert ist.

Wichtige Subtrends im Blick

Einige Subtrends durchdringen alle vier Handlungsfelder und beeinflussen mehrere Ebenen der gebauten Umwelt. Sie zu erkennen und aufzugreifen, eröffnet Chancen für integrierte Lösungen.

- Kreislaufwirtschaft – Übergang vom „Take–Make–Dispose“-Ansatz hin zu einem regenerativen Modell, bei dem Materialien für Wiederverwendung, Remanufacturing oder Recycling entworfen werden. Praktisch kann das modulare Bauteile bedeuten, die leicht demontiert werden können, oder sensorgestützte Abfallsysteme, die Recyclingquoten überwachen und optimieren. Ergebnis: niedrigere Kosten, geringere Umweltbelastung, höhere Resilienz der Lieferkette.

- Post-Demografie – Verlagerung des Fokus von klassischen demografischen Kategorien (Alter, Geschlecht, Einkommen) hin zu Lebensstilen und Lebensphasen. Beispiel: Intergenerationale Wohnprojekte, in denen Studierende, Berufstätige und Senioren zusammenleben – maximale Auslastung, Förderung von Gemeinschaft und effizientere Ressourcennutzung.

- Mensch–Maschine-Interaktion – Kombination menschlicher Fähigkeiten mit der Präzision und Skalierbarkeit von Technologie. Im Bauwesen können kollaborative Roboter repetitive oder gefährliche Aufgaben übernehmen, während Arbeiter sich auf komplexes Problemlösen konzentrieren. Im Facility Management kann KI Sensordaten in Echtzeit auswerten, um Wartungsbedarfe vorherzusagen.

Diese Subtrends verdeutlichen: Nachhaltigkeit, Inklusion und technologische Integration sind keine eigenständigen Ziele – sie wirken am besten, wenn sie gemeinsam verfolgt werden.

Von Erkenntnis zu Handlung

Die Trendmap erfüllt zwei Rollen: Sie ist ein Kompass, der durch die sich schnell verändernde Schnittstelle von globalen Megatrends und branchenspezifischen Herausforderungen navigiert – und ein Katalysator, der neue Ideen und Kooperationen anstößt.

- Für Unternehmensführer bietet sie einen Rahmen, um Veränderungen vorherzusehen, Investitionen mit neuen Prioritäten abzugleichen und das Risiko strategischer Blindstellen zu verringern.

- Für Architekten, Ingenieure und Stadtplaner ist sie eine Quelle praktischer Inspiration, um drängende Themen wie Ressourcenknappheit, urbane Dichte und Klimaanpassung mit innovativen, zukunftsfähigen Lösungen anzugehen.